「この人に“ありがとう”を伝えたい。」

そう思った瞬間、人は財布を開く──しかも、何の見返りも求めずに。

VTuberファンによる“推し消費”は、従来のマーケティングでは説明できない行動原理で動いています。そこでは、対価を求めない”感謝”が起点の経済活動が進んでいるのです。

本記事では、「ありがとうにお金を払う」という現象をテーマとして、

・人はなぜ感謝の気持ちが消費に繋がるのか

・VTuberと他IPとの違い

・企業がこの流れをどう活かせるか

──というテーマを、実例と共に読み解きます。

Z世代へのリーチや、ファンマーケティング、ブランド構築に新たな一手を見出したい企業こそ、この“応援経済”から得られるヒントがあるかもしれません。

第1章:VTuberファンの“推し消費”とは?Z世代に広がる新しい消費行動

VTuber市場の拡大とファンの変化

2020年以降、VTuber(バーチャルYouTuber)市場は急速に拡大しています。かつてはネット文化の一部と見なされていたVTuberは、いまやZ世代を中心に日常的なエンタメコンテンツとして定着しています。

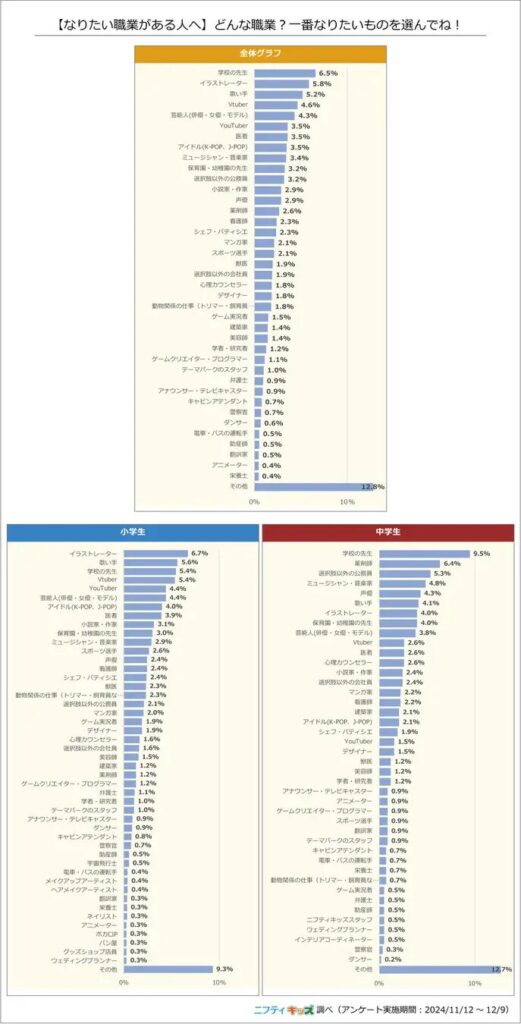

たとえば、小中学生の「将来なりたい職業ランキング」にVTuberが登場するなど、職業観や憧れの対象としても存在感を高めています。(引用:ニフティ株式会社による調査)

ビジネスの側面でも、2022年にはANYCOLOR株式会社(にじさんじ運営)、2023年にはカバー株式会社(ホロライブ運営)が上場し、IPとしての収益モデルが市場から評価されています。

両社の売上は前年比で大幅に伸びており、広告収入、投げ銭(スーパーチャット)、グッズ販売、コラボ商品など、複数の柱で構成される収益構造がその背景にあります。

(市場規模)

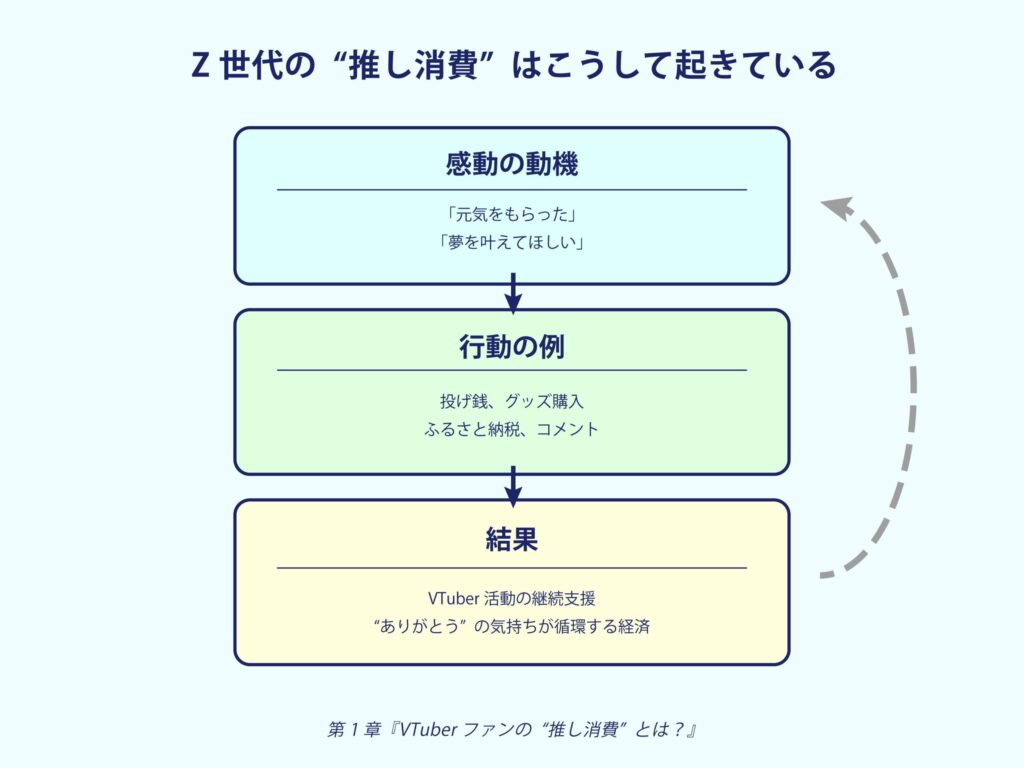

特に注目されるのは「応援する気持ち」が消費行動そのものと結びついている点です。

応援と感謝がベースの消費

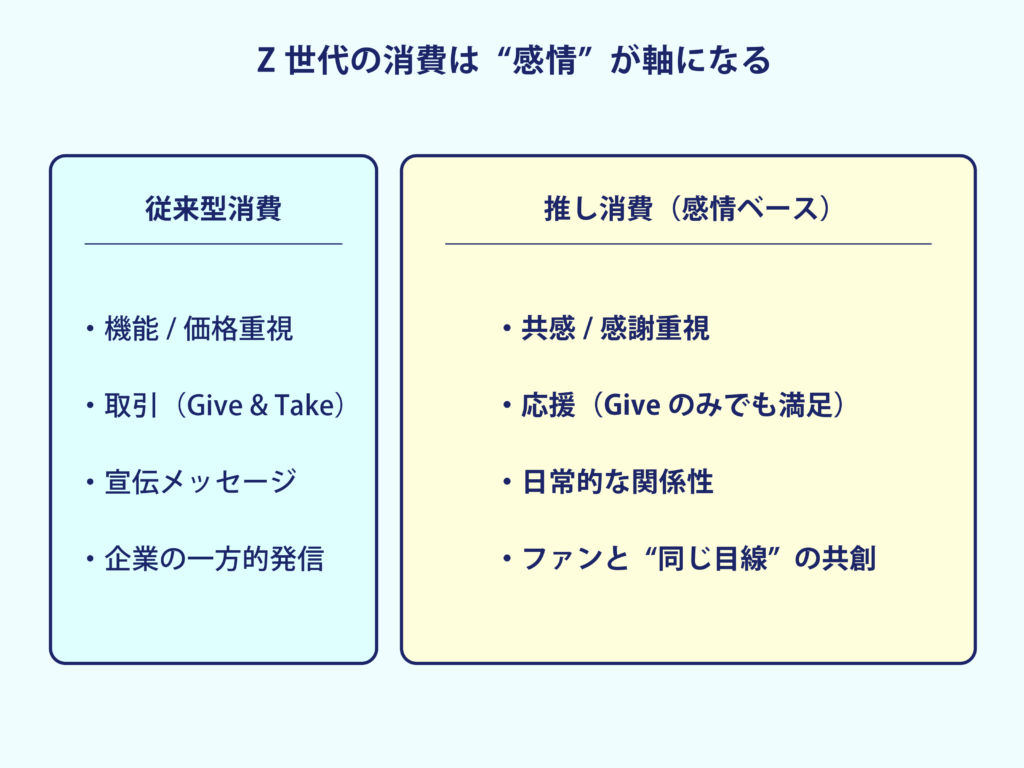

これまで、消費行動は「便利そうだから」「安いから」「性能が良いから」といった機能価値に基づいていました。

しかしVTuberファンの場合、「元気をもらった」「努力を見ていて感動した」「夢を叶えてほしい」といった感情が、投げ銭やグッズ購入といった行動の直接的な動機になっています。

たとえば、株式会社uyetが実施する「まちスパチャプロジェクト」では、VTuberの力で地域の魅力を伝え、シティプロモーションやふるさと納税促進をしています。

これらの取り組みのなかで、寄付者から「推しがやりたかった(地域名)の仕事に推しを起用してくれてありがとう」「推しの新たな一面を知ることができて、本当に嬉しいです。」といった感謝のコメントが数多く寄せられています。

VTuberを起用した企業や自治体が、ファンに“感謝される”という状況が生まれ、こうした感謝は、通常のインフルエンサーマーケティングでは起こりづらいもので、VTuberならではの現象と言えるでしょう。

データが示す“推し消費”のスケール

VTuberを応援するための消費は、もはやニッチな文化ではありません。

2023年のYouTubeスーパーチャット世界ランキングでは、上位のほとんどをVTuberが占めており、上位5名の年間投げ銭合計額は1億円を超えています。

これは単なる動画再生による広告収入ではなく、ファンの「自発的な感謝」や「応援したい気持ち」から直接発生している収益です。

しかもそれらは一過性のバズではなく、日々のライブ配信や日常的なコミュニケーションの積み重ねによって形成された関係性に基づいています。

企業が向き合うべき変化

このような“推し消費”の広がりは、企業活動にとってもスルーできなくなってきており、その理由の一つとして従来の広告やプロモーションにZ世代が反応しづらくなっているという実態があります。

そんな中でZ世代をはじめとする若年層の消費行動を見てみると、共感・応援を起点に消費を選択していることが多く見られます。

商品・サービスの価格・機能だけで勝負する時代から、「共感できる点があるか」が選ばれる理由になる時代へ。

今企業に求められるのはうまく伝える工夫だけでなく、「応援される存在」としての在り方の設計です。

次章では、人がなぜ“ありがとう”に対してお金を払いたくなるのか。その心理構造をさらに掘り下げていきます。

第2章:人はなぜ「ありがとう」にお金を払うのか──感情が購買を動かす理由

消費に見返りを求めない人々の行動原理

従来、経済活動とは「対価と引き換えに価値を得るもの」とされてきました。商品を買えば物が届き、サービスには成果が伴う。こうした明確な交換関係が消費の前提にあります。

ところが、VTuberファンによる“推し消費”はこの常識を覆しています。

ファンは、グッズを買い、スーパーチャットでお金を送り、イベントに参加します。しかし、その多くは「何かを得たいから」ではなく、「応援したい」「気持ちを伝えたい」という一方通行の感情によって動いています。

彼らにとって、お金を払うこと自体が“満足”を得る行動なのです。これは、経済的な合理性ではなく、感情を満たすことを目的とした支出です。

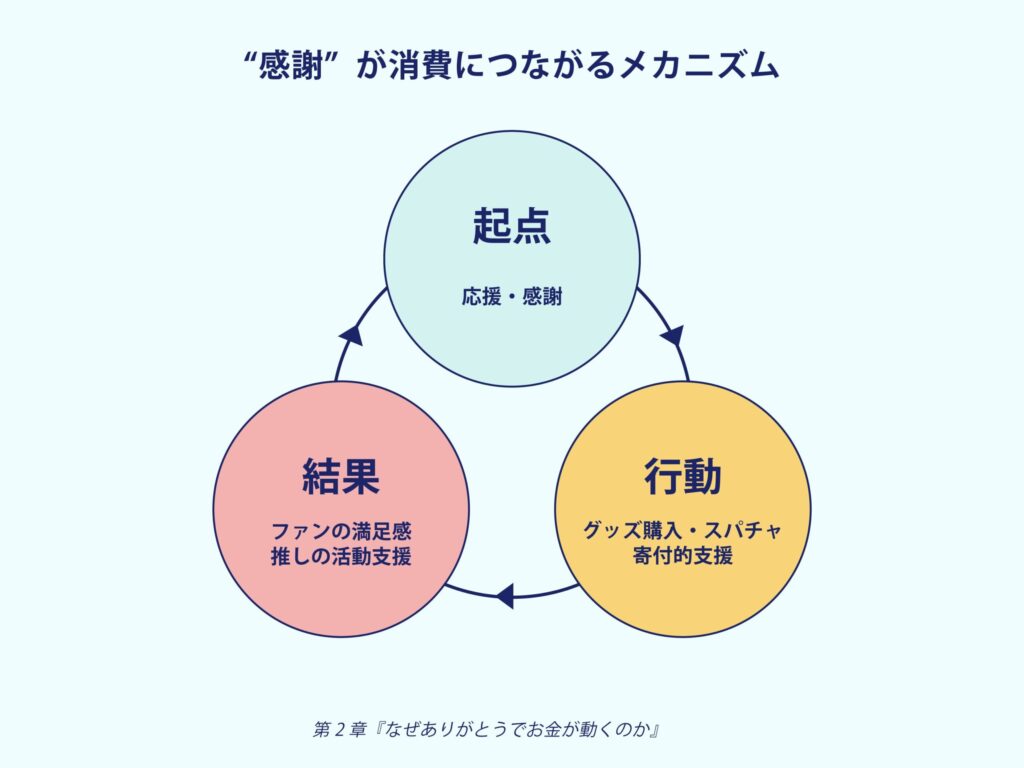

感謝の気持ちが消費の起点になる構造

ファンに「なぜお金を使ったのか」と尋ねると、多くはこう答えます。

- 「自分が支えることで、活動を続けてほしいから。」

- 「いつも元気をもらっている。感謝の気持ちを伝えたかった。」

このように、行動の起点には「感謝」があり、その感情を形にする手段としてお金が使われているに過ぎません。

ファンはお金を使うことに対して、「義務感」や「押しつけられた」ような気持ちをほとんど抱いていません。

“買わされる”のではなく、自分の意志で、誰かを応援したいという気持ちを行動に変えているのです。

感情が行動を生む“瞬間”とは

ライブ配信中、VTuberが嬉しそうな様子を見せた瞬間や努力が報われたエピソードを語ったとき──

こうした共感できる瞬間がきっかけでお金が動くというのが、VTuber文化における特徴です。

こういった現象は寄付に近い心理状態なのかもしれません。

たとえば、

- 誰かの夢を応援するクラウドファンディング

- 災害に見舞われた被災地の支援

これらは、必ずしもリターンの内容が主目的ではありません。

共感がベースとなって、お金を使うという行為であり、これらは本来私たちの身近にあったものです。

それがネットカルチャーで具現化されたものが、VTuber業界での「推し消費」になってくるのでしょう。

企業が向き合うべき視点

では企業は、こうした変化にどう対応すべきでしょうか?

単にVTuberを起用することだけでは対処できません。重要なことは、「ファンが、心から“ありがとう”と言いたくなるようなストーリーをどう設計するか」に尽きます。

それは、コラボ実施までの背景かもしれませんし、キャンペーンでの実施内容、コンセプトかもしれません。

いずれにしても、“共感を起点とする消費”が存在している現実を正面から受け止め、それに応える企画を作ることが求められています。

次章では、このような消費がなぜVTuberだからこそ自然に生まれるのか、その背景を読み解いていきます。

第3章:VTuberとファンの独特の関係性──なぜ共感が集まるのか

VTuberは“同じ世界線を生きる”キャラクター

VTuberが多くのファンに支持される理由のひとつは、「キャラクターでありながら、同じ時間を共有している存在」として感じられている点にあります。

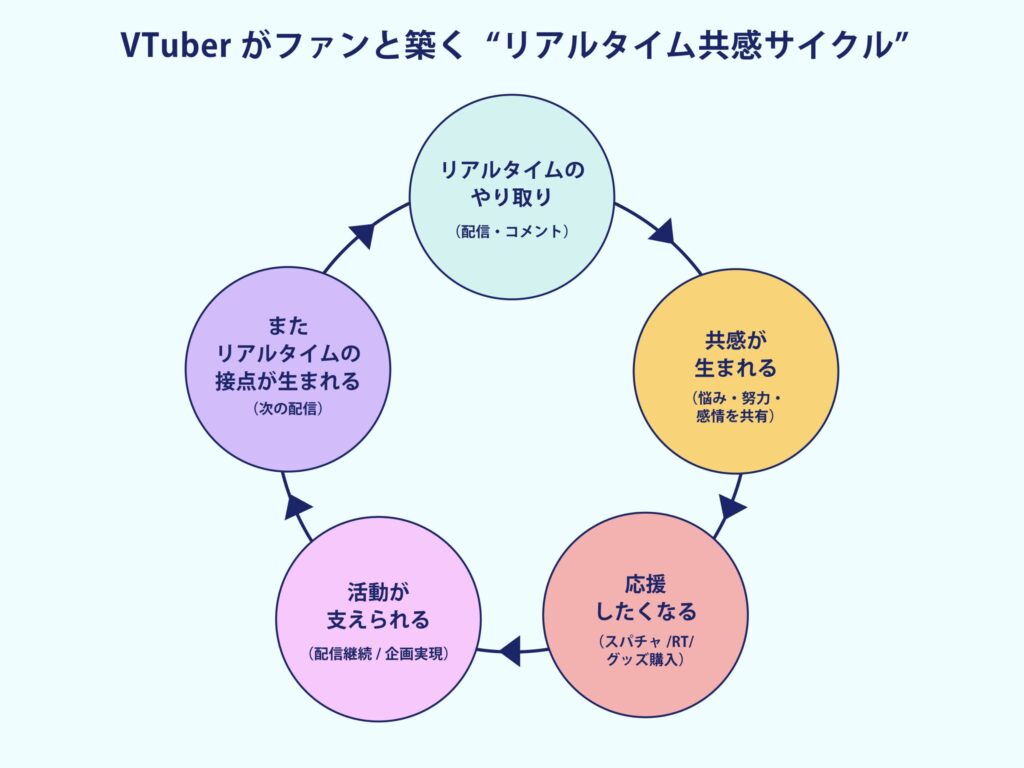

実写のインフルエンサーが私生活を切り取って動画で発信するのに対し、VTuberはライブ配信を通じてリアルタイムの感情やその日の出来事を共有しています。

視聴者は、VTuberの配信を通じて「自分と同じ時間軸を生きている」と感じやすく、それが強い共感を生み出しています。

ほぼ毎日会って話すからこその深い関係性

VTuberファンは推しに対して「日常的に会話している存在」という感覚を抱いています。

多くのVTuberは、ほぼ毎日配信を行い、視聴者と雑談やゲームなどを通じて長時間コミュニケーションを取っています。

ファンのコメントにその場で返答する、日常の出来事を語る、視聴者のリアクションに笑ったり共感したりする──こうしたやりとりが日々繰り返されています。

このように、日常的な接点があり、双方向のやり取りが積み重なっていくことで、視聴者は「この人とちゃんとつながっている」「一緒に日々を過ごしている」という感覚を持つようになります。

ファン自身が“推しを形作る一部”であるという感覚

VTuberのファンは自身の存在すら推しの一部になっているという感覚を持っています。

なぜなら、配信などで自身の存在を推しが認知していることで、推しに迷惑をかけられないという心理になっているためです。

VTuberを起点とした小さなコミュニティに築かれているからこそ、自身の振る舞いで推しの名前を落とすことはできず、むしろ推しに喜んでもらえるようなことをしようとなりやすいのです。

この感覚は、テレビやYouTuberなどの一方向的なメディアでは得られづらいものです。

企業が理解すべき“関わり方”は、視聴者と一緒に応援する仲間になれるかどうか

VTuberを活用する企業にとって重要なのは、VTuberを“広告塔”や“話題づくりの手段”として扱うのではなく、ファンと同じ目線で“ともに応援する存在”として関わることができるかという点です。

ファンは、企業が推しとどのように関わっているかを敏感に見ています。単なるタイアップではなく、「推しのことを大切にしてくれている」「一緒に盛り上げてくれている」と感じたとき、はじめて企業にも好意を持ちます。

つまり、企業に求められるのは、“どうやって推しに貢献してくれるか”という姿勢です。ファンと同じ方向を向き、「推しを一緒に支えていきたい」と思っていることが伝わる関わり方ができるかどうかが問われています。

次章では、実際に導入を進めるうえでのステップと、企業が直面しやすい課題についてご紹介します。

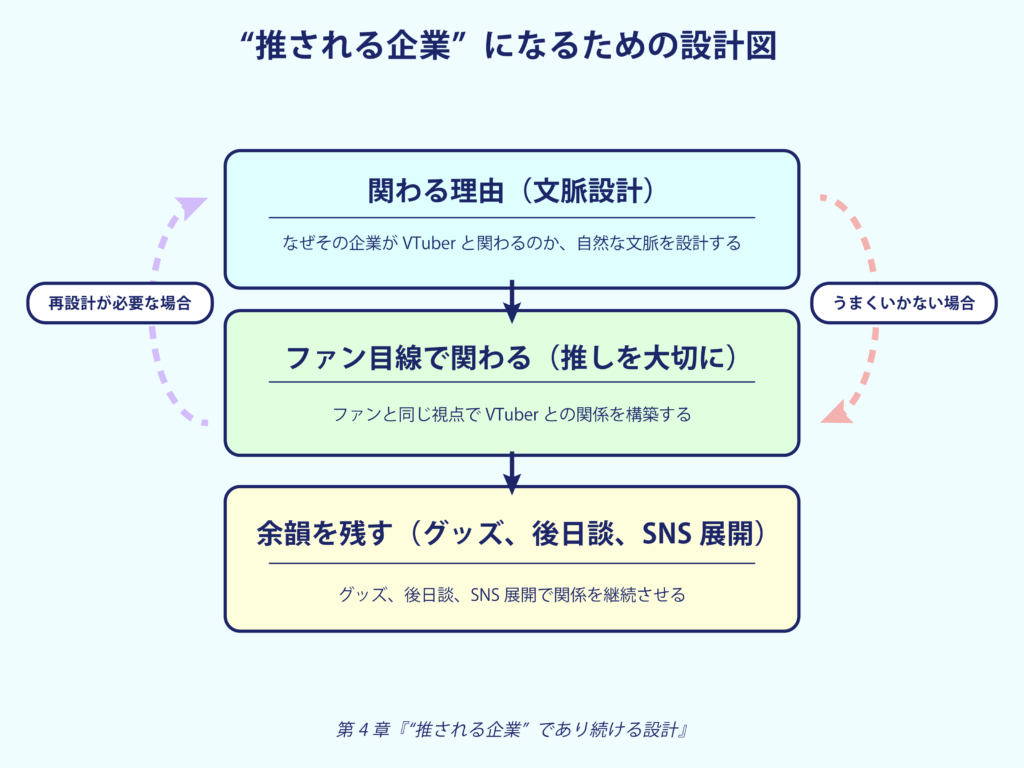

第4章:一過性で終わらせないために──“推される企業”であり続ける設計

単発ではなく「関係性を深める」視点を持つ

VTuberマーケティングで一時的な話題づくりは可能ですが、ファンとの関係が続かなければ企業への信頼や共感は定着しません。

継続的に選ばれる企業となるためには、VTuberやそのファンとの「関係を深める」視点が必要です。

視聴者は、推しの活動を日常的に見守り、支える存在です。企業もそこに加わるなら、単なる広告主ではなく「一緒に推しを支える仲間」として見られることが理想です。

応援されるには“文脈”が必要

ファンにとって、推しのVTuberと企業が関わる際には「なぜこの企業なのか」「どんな形で推しと関わってくれているのか」という文脈が問われます。

成功している企業には、以下のような共通点があります。

- 伏線がある(コラボする前にコラボする理由がある)

- 推しが心から喜んでいる(やりすぎない・押しつけない)

- 施策終了後にも“余韻”が残る展開(グッズ、SNS展開、後日談など)

文脈が丁寧に設計されていると、ファンは「この企業は推しの魅力を理解している」「一緒に支えてくれている」と感じ、好意が長く残ります。

ファンコミュニティに溶け込む

VTuberのファンは、コミュニティ意識を持っていることが多いです。

企業が行う施策がその流れに逆らうような内容だったり、企業の意図が前面に出すぎていたりすると、かえって反感を招くリスクがあります。

“推しが大切にされていること”が何よりも重要です。そこを踏まえた上で企業が企画を実施することで、初めて「歓迎される存在」となります。

さらに、もう一つ気をつける点があります。それが企業がVTuberと関わる期間です。企業が一度VTuberと関わっただけでファンの心を掴むのは難しいかもしれません。

しかし、中長期的に取り組みを続けていき、その関わりがストーリーとして発展すると、一緒に推しの活動を支えてくれる存在として、好意が積み上がっていきます。

こうした姿勢が伝われば、企業自体が「推される対象」として認識されるようになります。

VTuberを活用することは、単なるPRの手段ではなく、「共感される存在として企業が振る舞えるかどうか」を問われる行為でもあります。

一方的にメッセージを伝えるのではなく、視聴者とともに推しを支える姿勢を見せること。そこにこそ、これからのブランドコミュニケーションの本質があります。

おわりに:感情が価値を持つ時代に、企業はどうあるべきか

VTuberファンの“推し消費”に見られるように、いま消費者は「感謝」や「共感」といった感情を起点にお金を使うようになっています。

そこでは、機能や価格といった従来の判断軸ではなく、「誰を応援したいか」「どんな気持ちで関わりたいか」が購買の動機となっています。

本記事では、VTuberファンによる行動を通して、以下の3点を明らかにしてきました。

・人は感謝の気持ちを持つことでお金を使うことがあること

・VTuberは“同じ世界線を生きる存在”だからこそ、ファンとの関係が深まりやすいこと

・企業がこの関係性に加わるには、“ともに推しを支える仲間”として見られることが必要であること

このような価値観の変化は、特定の領域に限った一過性のブームではありません。情報が溢れる時代において、人々は「好きな存在」「信じられる存在」に対して、自分の時間やお金を使うようになっています。

企業にとって重要なのは、「自分たちもその輪の中に入れるのか?」という問いです。

商品を売る前に、“共感される存在”として信頼を得られるか。そこが、これからのブランドやプロモーションの成果を分けるポイントになるでしょう。

VTuber施策は、その新しい価値観を体現するひとつの手段です。そして、企業がこの世界に入っていくときに問われるのは、手法の巧拙ではなく姿勢そのものです。

推しを応援するファンの気持ちを大切にできる企業かどうか。これが、ファンが企業を推しを応援する仲間と見るか、ただの企業と見るかの境目なのかもしれません。