VTuber市場で進むM&A。なぜ今VTuber事務所が「買われる」流れが加速しているのか?

本記事では、買収動向の背景、評価される企業の条件、成功事例、売却・買収の論点を、VTuberビジネスの事業創造と事業開発に強みを持つVTuberビジネスの専門企業の視点から多角的に解説します。

「VTuber事業、そろそろ次のステージに進ませたい」──。

すでに一定のファン基盤を持つVTuber事業会社は、資金・人材・成長スピードの壁に直面し、さらなる拡大に向けてM&Aという選択肢を模索し始めています。

一方で、VTuber市場への参入や既存事業との連携を狙う会社側は、ゼロから立ち上げるリスクとコストを回避し、既存プレイヤーの買収を選ぶケースが増えてきており、近年VTuber業界におけるM&Aは着実に増加しています。

本記事では「なぜ今M&Aが進んでいるのか」「どんな企業が買われているのか」、そして「失敗しない意思決定を行うために知っておくべき実務論点」を、売り手・買い手の双方の視点からわかりやすく整理しました。

本記事は、M&A支援の現場で得た知見や実際に動いている事例から見えてきた戦略的な示唆を含めて構成しており、経営判断に役立つであろう内容となっています。

VTuber事業が“M&Aで注目される理由”とは?ビジネス構造から見る魅力

今、VTuber業界のM&A市場は「買い手が増えており、売り手が少ない」という非対称な構造になりつつあります。

VTuber市場はプレイヤーが増加していることは事実であるため、一見プレイヤーが多いように見えます。ですが、買収対象として“組織ごと譲渡できる状態にある”事務所はごく一部というのが実態です。

というのも、事業の参入障壁が年々低下していることが要因となって、キャラクターIP、タレントとの契約関係、事務所としての運営体制などがリソースの兼ね合いにより、整備しきれていない事務所が多いです。

このような背景から、すでに体制が整備されていて、売却を希望するVTuber事業会社視点では「この1〜2年は比較的交渉がしやすい時期」であると推察されます。

実際に成功している案件の多くは、事前に運営体制の安定化や収益性の向上が進んでいたことが円滑な交渉や評価向上につながっています。

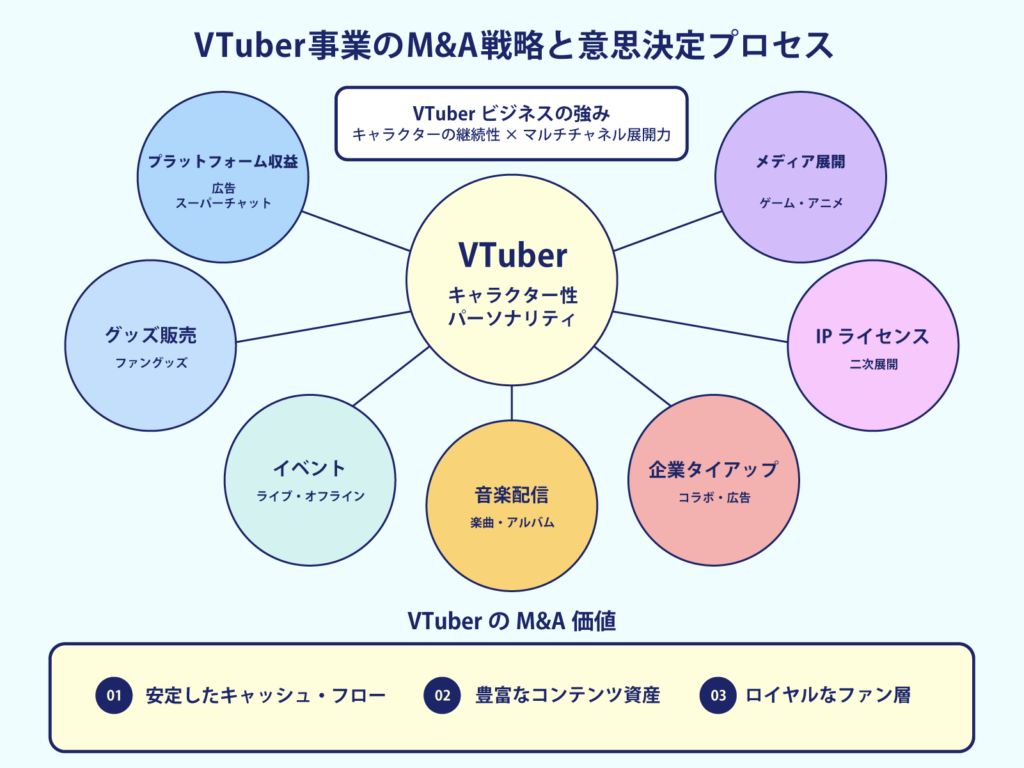

VTuberビジネスはどこで収益を生み出しているのか?

VTuberビジネスの収益構造は、多様な収益源から成り立っています。

代表的なものとしては、YouTubeなどのプラットフォーム収益(広告・スーパーチャット)、グッズ販売、イベント出演、音楽配信、企業タイアップ、さらにはIPのライセンス提供などが挙げられます。

一見するとインフルエンサー型のタレントビジネスに近いように見えますが、重要なのは「キャラクターとしての継続性」と「IPとしての二次展開力」にあります。つまり、1人のVTuberがパーソナリティとキャラクターを両立しており、リアルタレントよりもマルチチャネル展開しやすいという強みを持っているのです。

よって、VTuber事業は「ファンビジネス」としてLTV(顧客生涯価値)の最大化を目指しやすいモデルであり、デジタル時代に適した収益性の高い事業と見なされるようになってきました。

なぜVTuber事務所の買収は“魅力的”になりつつあるのか

M&Aの観点から見ると、VTuber事務所やIPホルダーには以下のような魅力があります。

- すでに一定のファンベースを保有しているため、買収後すぐにキャッシュフローが見込める

- 動画・配信アーカイブ、SNS資産、ファングッズ展開などの「コンテンツ資産」がある

- IPの横展開(ゲーム、アニメ、VTuber以外のメディア化)によるシナジーが期待できる

また、近年のIP投資の傾向として、「今後の爆発的成長よりも、安定したブランド価値とファンエンゲージメント」が重視される流れもあり、小規模でもロイヤルティの高いファン層を持つVTuberは、特に買収側から評価されやすくなっています。

特に自社の既存IPやエンタメ事業と掛け算可能な企業にとっては、VTuber事業の買収は「単なる新規事業の進出」ではなく、「若年層マーケティング資産の獲得」といった意味合いも持ちます。

タレント依存をどう克服する?M&Aで問われる運営体制の安定性について

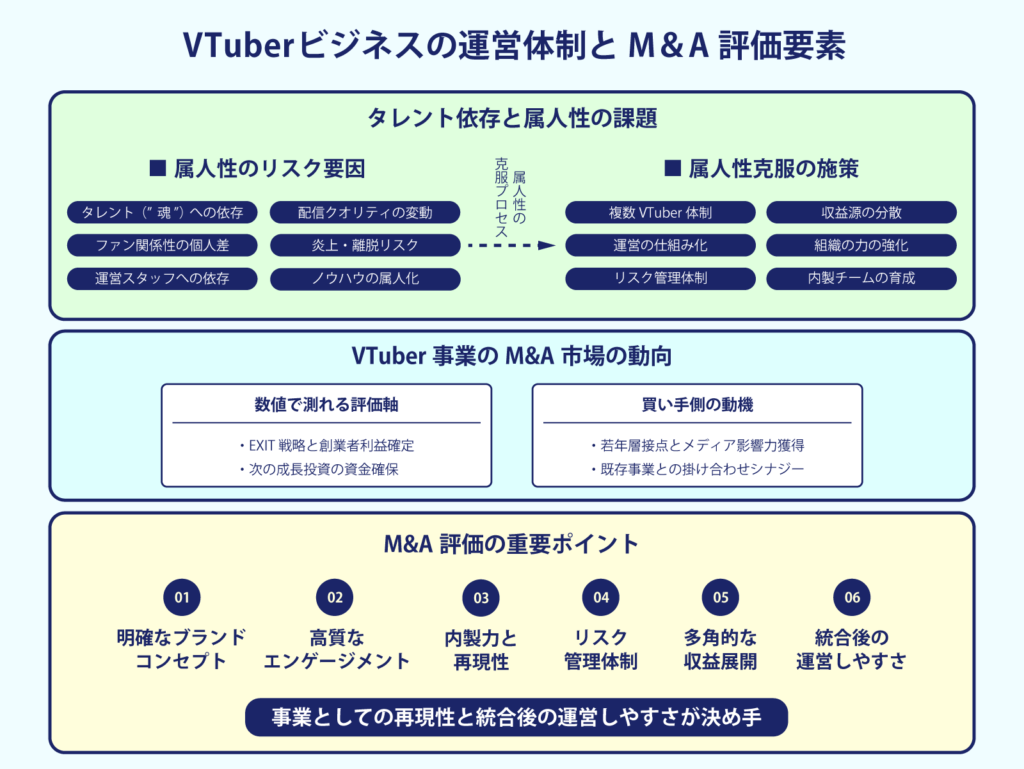

一方で、VTuberビジネスは属人性の高い側面も持ち合わせています。いくらIPとしてのキャラクターが存在しても、その中の“魂”であるタレントの存在、配信のクオリティ、ファンとの関係性がパフォーマンスを左右するためです。

したがって、スケーラビリティのある事業として評価されるには、複数VTuberが在籍し、特定のタレントに依存しすぎない収益体制を構築できているかが重要になります。また、内製チームの強さ、運営ポリシー、リスク管理(炎上・離脱対策)なども、評価に大きく影響します。

この“属人性”をどこまで解消しているかが、バリュエーションの明暗を分ける要素でもあり、「仕組み化」「組織力」を持つ事業者ほど、高く評価されやすい傾向にあります。

このように、VTuberビジネスは一見すると変動要素が多いように見えますが、ファン基盤・IPとしてのビジネスポテンシャル・複数の収益源を持ち合わせているため、投資対象としてのポテンシャルが十分にあります。

M&A市場において、注目が集まる理由もこういった背景があるのです。

なぜ今、VTuber事業のM&Aが急増しているのか──買い手・売り手の戦略

VTuber市場でM&Aが加速している背景には、業界から上場した企業が出たことや認知拡大など複数の要因が絡み合っています。

このセクションでは、売り手・買い手双方の視点から、今このタイミングで動きが顕著になっている理由を解説します。

投資フェーズの変化と「EXIT」を意識する事業者の増加

ここ数年、VTuber事業をスタートアップとして立ち上げた企業が増加しました。中にはVCやエンジェル投資家から資金調達を行い、短期間でキャラクター数やチャンネル登録者を伸ばしてきた事業者もあります。

こうした企業は、ある程度スケールしたタイミングで「次の成長投資の資金確保」または「創業者利益の確定(EXIT)」を目的に、M&Aを視野に入れるようになっています。

また、コンテンツ業界特有の「一定規模まで伸ばすと、そこからの成長が鈍化する」壁に直面するケースも多く、“第二成長フェーズ”へ移行するための戦略的売却という位置づけでのM&Aも増えています。

大手企業による新規参入と買収戦略の現実

一方、買い手側となる大手企業の動きも活発化しています。特に既存事業の成長速度が緩やかになっている中堅〜大手企業は、若年層を中心に圧倒的な影響力を持つVTuber市場に注目しています。

とはいえ、自社でゼロからVTuber事業を立ち上げるには、「キャラクター設計」「タレント採用」「配信サポート」「コミュニティマネジメント」など多くの専門ノウハウが必要です。このハードルの高さから、すでに一定の運営基盤とファンベースを持つ事業者を買収する動きが加速しています。

また近年では、ハードウェアやインフラに強みを持つ企業が、ユーザー接点やブランド資産を持つ“ソフト=コンテンツ”としてのIPに価値を見出す傾向も強まっており、VTuberのようなIP事業はその受け皿として評価されやすくなっています。

機能性だけで差別化できない市場において、VTuberが持つメディアとしての影響力と、双方向性あるコミュニケーションを通じた自然体な訴求力は、企業が顧客とより深く関係性を築くための手段として効果的です。

さらに、IPとしての活用のしやすさを活かし、コラボレーションを通じて独自の顧客体験を創出できる点も、ハードに強い企業にとって魅力的な価値と見なされています。

M&Aによって既存IPとVTuberを掛け合わせた新たな展開が可能になるほか、YouTubeやXなど既存メディアと連携することで、シナジーが明確に期待できる点も意思決定の後押しとなっています。

ストロングバイヤーが注目する“買うべき企業”の特徴

現在、M&A市場における“ストロングバイヤー”──すなわち、既にVTuber事業の戦略的意義を認識し、積極的に検討している企業群──は、ある一定の観点で買収先を見定めています。

たとえば、

- キャラクターが明確なコンセプトとブランドを持っているか

- チャンネル登録数や再生数だけでなく、「エンゲージメントの質」が高いか

- 社内運営チームの再現性や内製力があるか(=属人的でないか)

- 炎上リスクへの対応、配信ガイドライン、タレント管理の体制が整っているか

- ライセンス管理、グッズ販売、音楽・イベント展開などの多角的な展開ができるか

このような視点から、ただ人気のあるVTuberを擁しているだけでは不十分で、「企業としての仕組み化・リスクマネジメント・ブランド形成」ができているかが評価軸になります。

また、上場企業をはじめとした買収主体の多くは、投資後の統合リスクを強く意識しています。そのため、特定のタレントやスタッフに依存した属人性の高い小規模事業体は、収益の再現性や引継ぎの難しさが懸念され、買収対象になりづらい傾向にあります。

ある程度の組織規模や運営体制、マネジメント層の存在が、評価を大きく左右する要素となっています。

また、昨今はタレント側との関係性が良好であることや、移籍時の摩擦が少ない体制づくりも買収時の重要要素となっています。

これらの条件は、単なる人気の有無ではなく、“事業としての再現性”と“統合後に運営しやすい体制”を持っているかどうかが、バリュエーションの決定打となることを示しています。

このように、売り手にとっては出口戦略、買い手にとっては即効性のある若年層メディア資産として、VTuber事業のM&Aは両者の利害が一致しやすいフェーズに入りつつあります。

外部環境の変化だけでなく、業界内部の成熟が“今動く理由”を生み出しているのです。

業界全体の成長に必要な「新たな買い手」とは──M&Aが鍵を握る理由

VTuber業界は、この数年で急速に成長を遂げてきました。

配信技術の進化やIPビジネスの多様化、そしてファンとの双方向的な関係性の強さにより、独自のエンタメ文化として定着しつつあります。

しかし、他のエンタメ市場──アニメ・ゲーム・スポーツなどと比較すると、まだまだ市場規模やインフラの面では発展途上であり、大きな伸びしろを残しています。

このポテンシャルを具体化していくためには、単なるブームでの投資ではなく、長期的な視点で業界を支える“新しいタイプの買い手”の存在が不可欠です。

特に、資金力があり、即時の収益回収を目的としない企業の参入は、VTuber業界全体にとって極めて重要な転換点となり得ます。

実際、他業界における事例を見ても、長期的な視点に基づく投資によって市場全体が押し上げられたケースは少なくありません。

たとえば、サッカーのプレミアリーグでは、海外の資金力ある投資家によるクラブ買収が相次いだことで、リーグ全体の競争力・ブランド価値が飛躍的に向上しました。 いまや世界最高峰のリーグとしての地位を築くまでに至っています。

また、ABEMA(旧AbemaTV)も、サイバーエージェントが黒字化を急がず、数百億単位の継続的な投資を行ったことで、従来のメディア市場とは異なる視聴体験を提供するプラットフォームとして新たな地位を確立しました。

VTuber市場もまた、市場の拡張と信頼性の確立に向けて、同様の長期的視点が求められるフェーズに入っていると言えるでしょう。

単体事務所の成長やタレントの人気といった点に加え、業界全体が次のステージに進むためには、M&Aを通じて“新たなチャレンジ”を支える体制をいかに強くできるかが鍵になります。

VTuber業界で進むM&Aと提携の実例──国内外の動きとその狙い

VTuber市場におけるM&Aは、件数こそ限られているものの、着実に実績を重ねつつあります。

特に2022年以降、上場企業による買収や資本提携の報道が相次ぎ、業界への期待値や認知度の高まりを裏付ける動きが表面化しています。

ここでは、開示されている主な国内事例を取り上げ、それぞれの戦略的意図や評価軸の変化を読み解いていきます。

国内事例:アスカネットによるVライバー事務所「BET(Razzプロダクション)」の買収(2023年11月発表)

2023年11月、アスカネットは、Vライバー事務所「Razzプロダクション」を運営する株式会社BETの全株式を約4億円で取得し、完全子会社化したと発表しました。Razzプロダクションは、ライブ配信アプリ「IRIAM」を主戦場とするVライバー事務所で、所属ライバー数は550名を超える業界最大級のスケールを誇ります。

買収を行ったアスカネットは、フォトブックやオンデマンド印刷、xR技術などを強みとする異業種の企業です。本件は、こうした非エンタメ業界からのVライバー市場への本格的な参入として注目を集めました。

狙いとしては、同社のものづくりノウハウとVライバーコミュニティを掛け合わせ、キャラクターグッズの企画・制作、ファンコミュニケーション、メディアミックス展開などのシナジーを創出することが掲げられています。

特に注目すべきは、単なるスケールや収益構造の合理性だけではなく、Razzプロダクションが持つ“文化設計”そのものが評価対象となった可能性がある点です。

トップライバー制度「ROYAL」や、高品質なビジュアル・楽曲展開、豪華特典付きの社内イベントなど、ライバーのモチベーションを高い水準で保ち続ける構造と空気感を両立させている点において、Razzは強みを持っています。

このことは、M&Aにおける評価軸が「運営体制の仕組み」というハード面だけでなく、“継続的に熱量が生まれる組織文化”というソフト面にも価値がつく時代に移りつつあることを示唆していると言えるでしょう。

今後、Vライバー/VTuber事務所の買収において、「制度」ではなく「カルチャーごと買う」という視点が広がっていく可能性があります。

事例:17LIVEによるVTuber事務所「Re:AcT」運営会社mikaiの買収(2024年11月発表)

2024年11月には、ライブ配信プラットフォーム「17LIVE」を運営する17LIVE株式会社が、VTuber事務所「Re:AcT」を展開する株式会社mikaiをグループ化したと発表しました。

Re:AcTは音楽やアイドル、eスポーツ領域に強みを持つ中堅VTuber事務所で、主な活動拠点はYouTubeでした。

注目を集めたのは、YouTubeを主軸とする事務所を商流の別ポジションにある配信プラットフォーム企業が買収したという点です。

これは、事務所が「すでに熱量の高いファンとの接点を持っている」という点が他の業態からも価値を高く評価されることを示しています。

ファンコミュニティの成熟度、IPとしての資産価値、マルチチャネル展開への可能性といった“つながりの資産”の価値が見直される中で、プラットフォーム企業が事務所を抱えるという動きは、M&A戦略における新たなモデルとして業界内外に波及していく可能性があります。

事例:Brave groupによるVTuber事務所「Neo-Porte」との経営統合(2025年2月発表)

2025年2月、VTuber大手のBrave groupは、VTuber事務所「Neo-Porte(ネオポルテ)」との経営統合を発表しました。

Neo-Porteは渋谷ハルやCrazy Raccoonらがプロデュースする中堅プロダクションで、YouTube登録者数は累計300万人超。

今回の統合により、Brave groupのリソースを活用しながら、運営体制を維持したままさらなる成長を目指す方針が示されました。

注目すべきは、Brave groupが異なる運営方針を持つ事務所を傘下に加えた点です。

これは、市場で人気のIPの獲得ではなく「プロダクション運営のバリエーション」を広げることで、プラットフォームの仕様変更や市場の揺らぎに柔軟に対応できる体制を構築する意図があると考えられます。

プラットフォームの影響を受けやすい事業体であることやトレンドの移ろいが早い業界で持続性を保つための戦略であると考えられます。

M&A市場での今後の展望と、予測される動き

現在のところ、開示されているM&A事例は限定的ではあるものの、その一つひとつが示す示唆には明確な共通点があります。

それは、「収益性」や「コンテンツ力」だけでなく、「ファンとの関係性」や「コミュニティを育てる運営文化」といった、非財務資産の価値がM&Aの意思決定を左右しはじめているという点です。

VTuber業界のM&Aはまだ黎明期にあるものの、コンテンツ産業と他業種の融合点としての戦略的な買収が、今後の業界構造を再編していく可能性は十分にあると言えるでしょう。

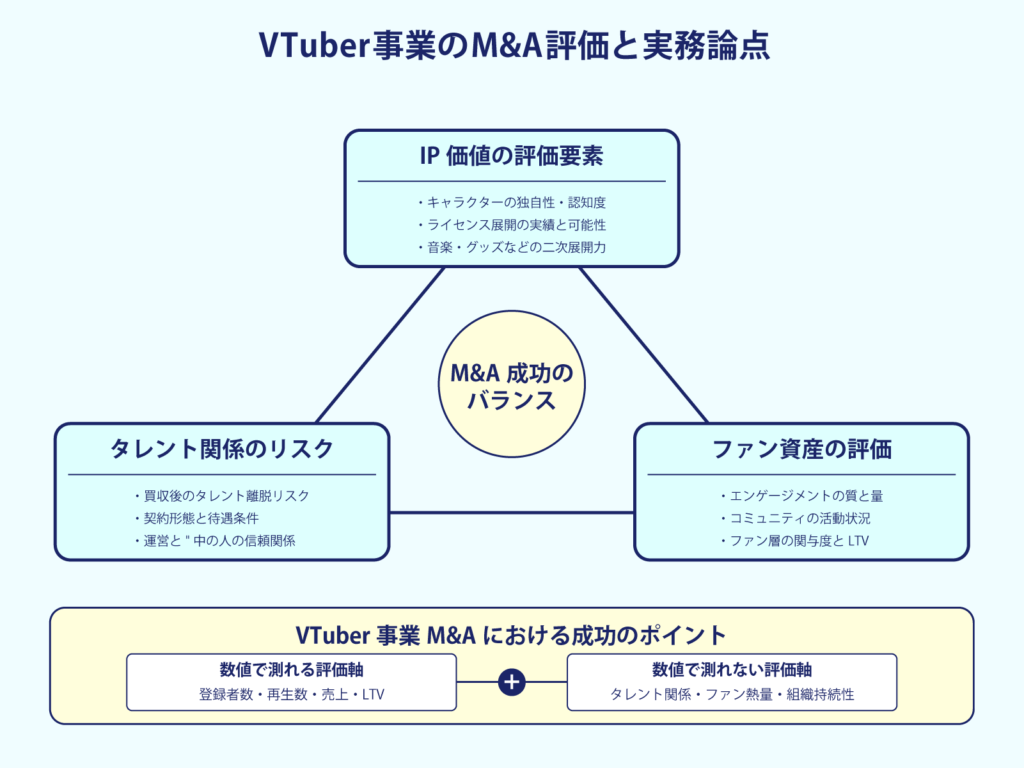

買収・売却で失敗しないために──VTuber事業特有の実務論点とは?

VTuberビジネスのM&Aは、一般的なITスタートアップやD2Cブランドとは異なる評価軸を持ちます。

表面的な登録者数や再生回数だけでなく、IPの独自性、ファンコミュニティの質、そして組織としての持続可能性が、バリュエーションや意思決定に大きく影響します。

このセクションでは、売り手・買い手それぞれの立場で確認すべき実務的なポイントを整理します。

VTuber事業の価値はどう測れる?──数値では見えない評価軸

多くの買い手企業はまず、収益・コスト構造を含めた財務状況から事業価値を判断しますが、VTuber事業の場合、ファンビジネス特有の“非財務資産”が大きな価値を持ちます。

たとえば、

- SNSやYouTubeチャンネルのフォロワー・登録者数

- ライブ配信の同接・再生回数推移

- ファンコミュニティの活動状況(Discord・リアルイベント等)

- グッズ販売やECサイトのLTV指標

これらは通常のバリュエーションモデルでは扱いづらい指標である一方、事業の継続性や熱量を測るうえで不可欠です。

“中の人”が替われない──タレントとIPに潜む譲渡リスク

VTuber事業において最大のポイントのひとつが、「タレントとIPの譲渡リスク」です。

IPキャラクターが明確に分離された商用ライセンスであっても、実際には“タレントの個性”がファンコミュニティに強く根付いていることがほとんどであり、買収によってタレントが離脱した場合、価値が大きく毀損します。

そのため、買収側は以下の観点を重視する傾向があります。

- 運営会社がタレントとの信頼関係を構築できているか

特に、タレントが個人活動や配信に強い裁量を持つ形式では、買収後のトラブルリスクが高まるため慎重な精査が必要になります。

ファンは資産でありリスク──コミュニティ移行の壁と向き合う

もうひとつ見逃せないのが、「ファンコミュニティの扱い」です。

VTuberファンは、ただの視聴者ではなく、能動的にコンテンツを支え、イベントやグッズ、SNSでの拡散を通じてIPの価値向上に貢献している重要な“ステークホルダー”です。

しかし、M&Aによって運営母体が変わることで、こうしたファンの“熱量”が冷めてしまう可能性もあります。買収時には、以下のようなポイントに着目して、対応策を講じる必要があります。

- 運営変更に対する公式の発信タイミングと内容

- タレント・運営との共同発信によるファンへの安心感の提供

また、買収後に所属VTuberやそのファンに新たな体験価値を提供できるかも、買収の成否を分けるポイントです。

このように、VTuber事業のM&Aは、数値では見えにくい要素を丁寧に扱う必要があります。評価する側・される側双方にとって、“資産”をどう守り・活かすかが問われる領域なのです。

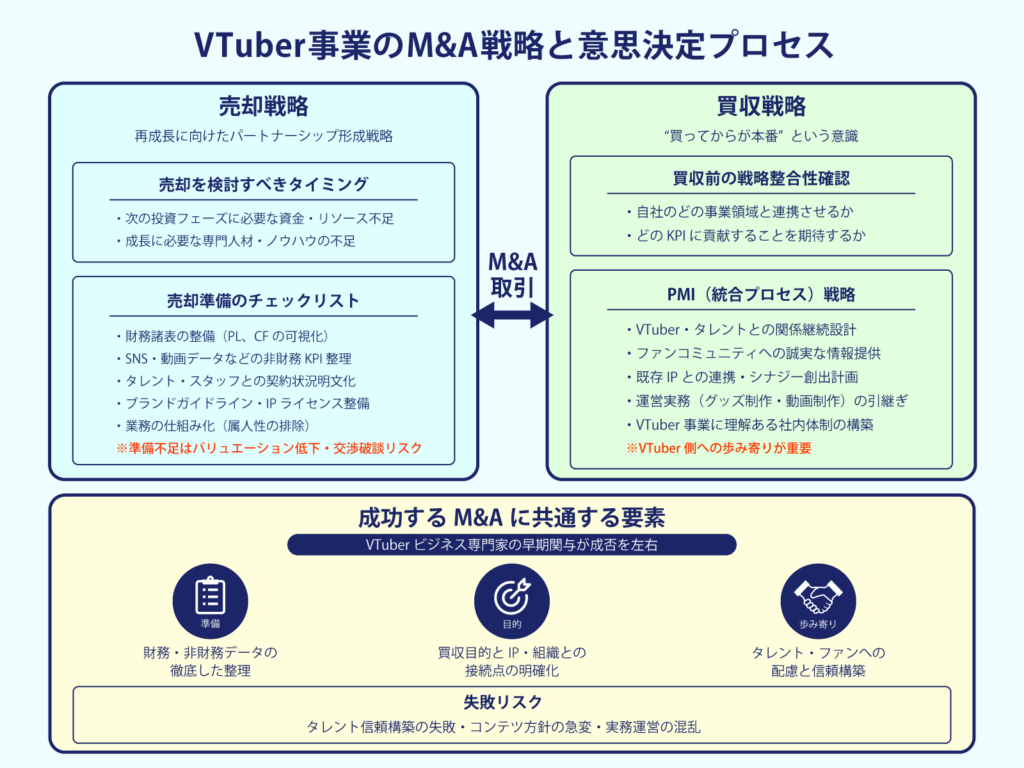

売却と買収、それぞれの戦略と意思決定の考え方

VTuber事業におけるM&Aは、単に“手放す”“取り込む”といった視点だけでは、買収後のシナジーが低減します。

売却・買収ともに、自社の経営戦略や事業ポートフォリオに応じた意思決定と戦略立案が必要であり、その準備を誤ると思わぬリスクが発生することもあります。

こちらのセクションでは、売り手・買い手それぞれが取り得るシナリオと成功のための意思決定プロセスを整理します。

売却はゴールではなく戦略──動くべきタイミングと準備とは

VTuber事業の売却は、“再成長に向けたパートナーシップ形成”という前向きな選択肢になっています。

とくに以下のような状態にある企業は、売却によって得られるメリットが大きいと考えられます:

- 一定のファンベースや収益性はあるが、次の投資フェーズに進む資金・リソースが不足している

- 事業の成長ポテンシャルは感じているが、自社内に専門人材やノウハウが足りていない

売却の際には、自社の強み・ポジションを正確に把握し、買収側にとっての“シナジー”を明示できる準備が求められます。

具体的には、

- 財務諸表の整備(PL、CFの可視化)

- SNS・動画データなど、非財務資産のKPI整理

- タレント・スタッフとの契約状況の明文化

- ブランドガイドラインやIPライセンス周りのドキュメント

- 業務の仕組み化(属人性の排除)

これらが揃っていない場合、バリエーションが低くなる、または買収後のDD(デューデリジェンス)で懸念が発生し、交渉が破談になるリスクもあります。

“買ってからが本番”──買収企業に求められる買収先選定とPMI戦略

買収する側にとって最も重要なのは、「自社がなぜVTuber事業を買うのか」という事業戦略との整合性です。

VTuber人気に乗じた短期的な期待だけで動くと、買収後の方向性がぶれて、せっかくのIP資産が活かせないまま終わってしまうケースも少なくありません。

検討段階では、以下のような観点での整理が推奨されます。

- 自社のどの事業領域と連携させるのか

- 買収することで、どのKPIに貢献することを期待しているのか

また、買収後はすぐにPMI(Post Merger Integration:統合プロセス)が始まります。ここで失敗しないためには、以下のような観点が重要です。

- VTuber・ファンとの関係継続の設計(方針の共有)

- ファンコミュニティへの誠実な情報提供

とくにタレントの感情面や、ファンの期待値管理は数値化しづらいながらも極めて重要で、“買ってからが本番”という意識が求められます。

成功するM&Aに共通すること──準備・目的・歩み寄り

VTuber事業のM&Aにおける成功と失敗を分けるポイントは、意外にも“価格”や“条件”ではなく、「どれだけ準備ができていたか」「目的が明確だったか」にあります。

成功しているケースには以下のような共通点があります。

- 買収の目的と獲得するIP・組織との接続点が明確である

- 契約前からタレント・ファンコミュニティへの配慮がプランに組み込まれている

- PMIにおいて、“譲受企業がVTuber側に歩み寄る”体制を整えている

一方で、失敗するケースとして想定されるのは、

- タレントとの信頼構築が後手に回る

- M&A後にコンテンツ方針が大きく変わり、ファンが離れる

- グッズ制作や動画制作など実務オペレーションに精通せず、社内で混乱が起こる

これらはすべて、「実務に精通したパートナーが早期から関与していたかどうか」にも起因することが多く、経験値のあるVTuberビジネスの専門家の有無がM&Aの成否を左右する要素にもなっています。

このように、売却・買収のいずれを検討する場合でも、事前準備と目的の明確化が、最終的な成功確率を大きく左右します。

とくに感情と熱量がビジネスの中核にあるVTuber事業においては、形式的な手続きだけではなく、“信頼と共感を設計すること”が欠かせないのです。

まとめ:VTuber業界のM&Aは今後どうなる?

VTuber市場は、単なる短期的なトレンドではなく、IPビジネスやファンマーケティングの観点から見ても着実に拡大し続ける分野です。

事業として一定の収益基盤とブランド力を持つ企業が増加するなかで、M&Aによる市場再編が増えるフェーズに入りつつあります。売却側にとっては、事業拡大に向けたリソース確保や他事務所との差別化の手段として、M&Aしやすい環境が整いつつあります。

買収側にとっては、VTuberというユニークなIPを獲得し、自社ブランドや既存事業と掛け合わせて新たな価値創出を図るチャンスとも言えるでしょう。

一方で、VTuberビジネスは属人性やファンコミュニティとの関係性など、他の事業と比較して“目に見えにくいリスク”も多い点が重要です。

<本記事の要点まとめ>

- M&Aが加速する背景には、VTuber事務所の成長戦略やEXIT狙いの事例増加がある。

- 評価される企業の条件としては、所属タレントのIP価値、属人性を排除した運営体制、事務所ブランド力、ファンのエンゲージメントの高さなどが重視されている。

- VTuber事業は LTVが高く多収益モデルのファンビジネスであり、IPの二次展開力も含めて高い投資価値を持つ。

- 今後は、「タレントだけではなく、事務所のカルチャーごと買う」動きが増加する。

- 長期的視点を持った新しいタイプの買い手の参入が業界成長の鍵を握る。

VTuber事業・Vライバー事業の売却・買収を検討されている方へ

弊社では、VTuber業界に精通した専門チームによるM&Aアドバイザリー支援を行っています。

事業の立ち上げ支援から、ファン対応を含めたPMI(統合プロセス)まで、一貫してサポート可能です。

- 現在運営しているVTuber事業の「適正な売却タイミング」を知りたい

- 戦略的に買収できるVTuber事務所/Vライバー事務所を探している

- VTuber業界のプレイヤーと接点を持ちたい

といったご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼ ご相談はこちら