かつて、バーチャルキャラクターがリアル経済を動かすなど、誰が想像しただろうか。

しかし、今VTuber市場はライブイベントや広告、自治体連携、さらにはM&Aにまで広がる巨大な産業へと成長している。また国内市場規模は2023年時点で約800億円に達し、今後も年率10%以上の成長が見込まれている(矢野経済研究所調べ)。

この成長は、単なるカルチャーの波ではない。

本記事では、内田和成氏の著書『イノベーションの競争戦略』で示される理論を軸に、VTuber市場がいかにして「行動変容を生み出した産業」へと進化したのかを読み解く。そして、社会構造、心理変化、技術革新という3つの変化が交差した地点で起きた”リアルなイノベーション”をビジネスの視点から深掘りしていく。

本記事を読むことで、VTuberビジネスの本質と成長メカニズムを理解することで、新たな事業機会を捉えるヒントが見えてくるはずだ。

第1章 VTuber市場とは?成長背景を解説

VTuberとは何か?定義とビジネスインパクト

VTuber(バーチャルYouTuber)とは、モーションキャプチャやLive2Dといった技術を用い、仮想キャラクターとして配信活動を行う存在を指す。

顔出しせずに活動できるため、従来のタレント、YouTuber、アニメキャラとは異なる独自のポジションを築いてきた。

そんなVTuberのビジネスインパクトは、想像以上に広範だ。

単なるYouTube配信に留まらず、音楽活動、グッズ販売、ブランドコラボ、自治体プロモーション、さらにはふるさと納税案件などリアル経済にも波及している。

特筆すべきは、その「ファンとの双方向性」と「ストーリー性」である。

VTuberは完成された存在ではなく、ファンとともに成長していくプロセスそのものがコンテンツ価値となっている。これが従来型のアイドルやタレントビジネスと根本的に異なる点だ。

VTuber市場規模と成長トレンド

VTuber市場は急拡大しており、2023年時点で国内市場規模は約800億円に達し、今後も年率10%以上の成長が見込まれている。

この成長を支えるのは、VTuber本人だけではない。以下のように周辺産業まで巻き込んだ、広範なビジネスエコシステムが形成されている。

モデリング制作会社:Live2D・3Dモデル制作需要の増加

配信技術ベンダー:簡易モーションキャプチャ機材、配信用ソフトウェア開発

グッズ製造・EC事業者:オリジナルグッズ制作・販売支援

自治体・公共セクター:地域振興・観光プロモーション起用

M&A市場:事務所の合併・大型資本参入

2024年には、国内活動VTuber数が6万人を突破していると推計される。事務所に所属せずに個人で活動するVTuber(いわゆる「個人勢」)の台頭により、多様なスタイルや世界観、ビジネスモデルが共存する多層的な市場へと進化している。

またホロライブやにじさんじといった大手事務所は、音楽レーベルやアパレル企業との大型提携を進めており、エンタメ横断型の巨大IP化も加速している。

このように、VTuber市場は「バーチャルタレントの人気」だけでは説明できない、多層的かつ持続可能な産業構造を形成しつつあるのだ。

なぜVTuberはここまで拡大できたのか?

ここまでの拡大は、単なるブームや偶発的なトレンドでは説明できない。背景には「人々の態度と行動そのものが構造的に変化した」という事実がある。

内田和成氏の『イノベーションの競争戦略』で示される理論を軸に、VTuber市場がいかにして「行動変容を生み出した産業」へと進化したのかを読み解く。

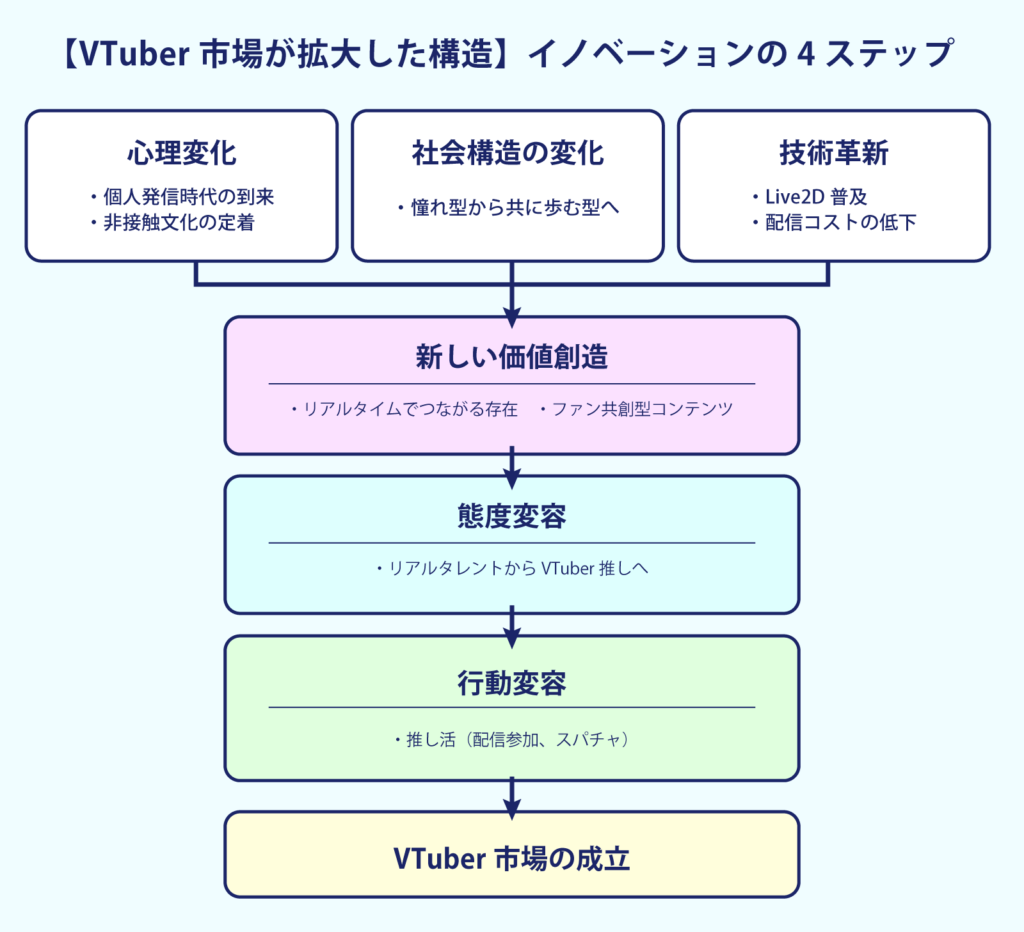

次章では、イノベーションを成立させる「4つのステップ」──社会構造変化、心理変化、技術革新、新しい価値創造──について詳しく整理していきたい。

第2章 VTuber市場拡大を生んだ「イノベーションの4ステップ」

イノベーションとは?──人の行動を変える現象

「イノベーション」という言葉は、しばしば新しい技術や製品の登場を指して使われる。しかし、経営戦略上でのイノベーションは、単なる技術革新とは異なる意味を持つ。

内田和成氏の著書『イノベーションの競争戦略』によれば、イノベーションとは、「これまでにない価値を創造し、それによって顧客の態度と行動を変えること」である。

重要なのは、単に新しい技術や商品を作ることではない。人々の行動様式そのものを塗り替えるかどうかが、イノベーションか否かを分ける。

たとえば、NetflixはDVDレンタルからサブスクリプション型の映像消費へと行動を変えた。Airbnbはホテル宿泊という常識を覆し、個人宅を宿泊資源として活用するという新たな行動様式を創出した。

このように、真のイノベーションとは、人間行動の変容を伴う現象なのである。

イノベーションの4ステップ

内田氏は、イノベーションが成立するためのプロセスを、以下の4段階で整理している。

①トライアングル(社会構造・心理変化・技術革新)の変化を捉える

変わりつつある社会背景、消費者心理、技術進歩の兆しを見極める。

②新しい価値を創造する

三つの変化を足場に、これまで存在しなかった体験・商品・サービスを設計する。

③顧客の態度を変容させる

新しい価値に触れることで、従来の選択肢では満たされないという認識を持たせる。

④顧客の行動を変容させる

購買、使用、生活習慣といった行動レベルでの定着を実現する

この4ステップを経て初めて、単なる革新ではなく、市場そのものを変える真のイノベーションが成立する。

VTuber市場は「4ステップ」を忠実になぞったか?

ここで改めて考えたい。VTuberという現象は、この4ステップを忠実に経たイノベーションだったのだろうか?

結論から言えば、答えは「YES」である。

技術革新(Live2D、モーションキャプチャ、YouTube Liveの進化)

社会構造の変化(個人発信文化、コロナ禍による非接触需要)

心理変化(リアルな有名人よりも「距離感を選べる存在」への共感シフト

これらの変化が重なったタイミングで、匿名性とリアルタイム性を両立し、個人と個人が感情的に接続できる存在──VTuberが誕生した。

結果として、

ファンの態度は「リアルな芸能人を推す」から「バーチャル存在を推す」へ

ファンの行動は「一方的に視聴する」から「配信参加、スパチャ課金、聖地巡礼、地域支援」へ

という行動変容が確実に起こったのである。

単なる新しいコンテンツ消費ではなく、人々の生活習慣そのものが変わった──。だからこそ、VTuber市場は「新ジャンル」ではなく「新しい産業エコシステム」へと進化した。

このイノベーションを支えた三つのドライバー、すなわち「社会構造・心理変化・技術革新」の具体的な変化を、次の章でさらに深掘りしていく。

第3章 VTuberを生んだ3つの“ドライバー”

社会構造の変化──個人が発信する時代とオンライン交流の定着

2010年代後半からYouTube、Instagram、TikTokなどのSNSが爆発的に普及し、誰もが「個」として情報発信できる環境が整った。

YouTubeの月間アクティブユーザーは2023年時点で25億人を超え※、個人が自らコンテンツを制作・発信することは特別な行為ではなく日常になった。

さらに2020年以降、コロナ禍により非接触・オンラインコミュニケーションが社会全体に浸透。リモートワーク、Zoom飲み会、バーチャルイベントといった文化が定着し、「物理的に顔を合わせない交流」に対する心理的抵抗感が劇的に低下した。

この社会構造の変化は、リアルタレントではなく「距離をコントロールできる存在」へのニーズを急速に高めた。VTuberはまさにこの要請に応える形で、非接触でありながら、親密さを感じられる新しい存在として受け入れられたのである。

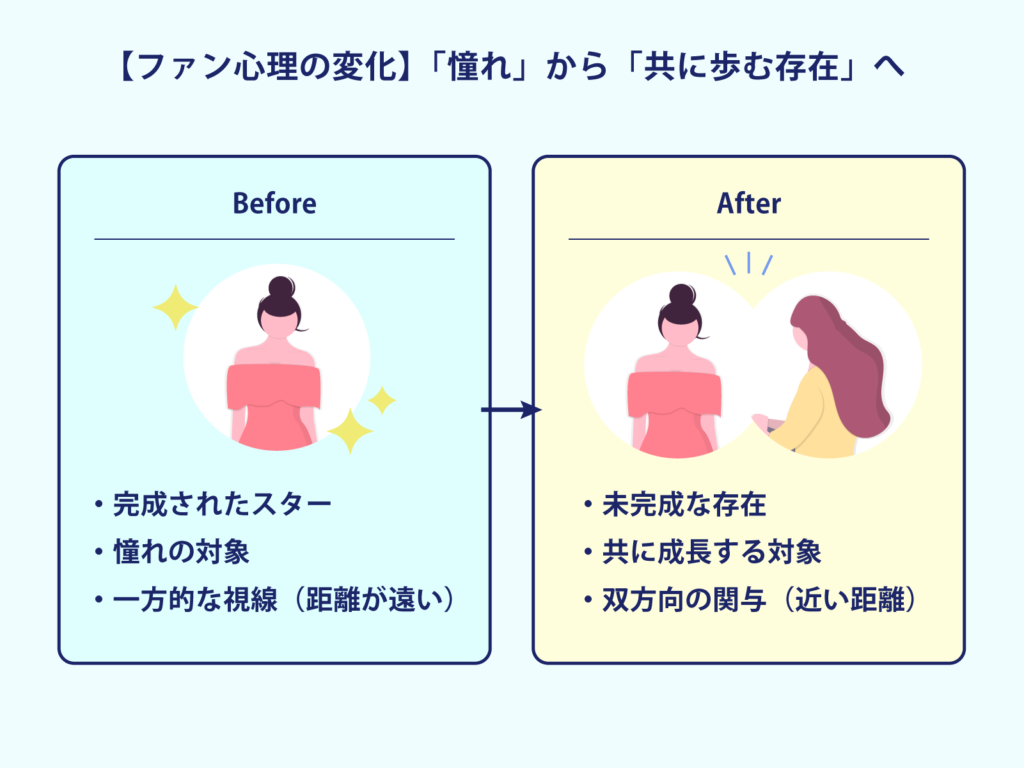

心理変化──「憧れ」ではなく「一緒に歩む」存在を求める時代へ

かつて、アイドルや俳優、アーティストに対するファン心理は、「遠くから憧れる」ものだった。

完璧なパフォーマンス、輝かしい成功、手の届かない存在感。そこに夢を見て、自分とは違う世界の人を眺める──それが当たり前だった。

でも、今は違う。ファンが求めているのは、「完成された誰か」ではない。未完成でもいい。一緒に失敗して、一緒に成長できる存在。そのリアルさと親密さを、ファンは求めるようになった。

VTuberは、まさにこの変化にぴったりとはまった存在だった。

配信をすればミスもするし、うまく話せないこともある。

だけど、そこで落ち込む姿や、努力して変わっていく過程をリアルタイムで見届けられる。

ファンは「見守る」だけじゃない。「支える」側にも立つことができる。

だからこそ、VTuberとファンの間には、ただの娯楽を超えた絆が生まれた。

遠くにいるスターを眺める時代から、隣で一緒に歩く推しと生きる時代へ。それが、VTuber市場を支えている心理的土台だ。

VTuberは、ただコンテンツを消費する対象ではない。ファンにとっては、自分の物語に寄り添ってくれる、かけがえのない存在になったのである。

技術革新──配信技術と制作コストの低下

VTuber市場の成立を支えたもう一つのドライバーが、技術革新である。

・Live2D技術の普及により、2Dイラストをリアルに動かすアバター制作が容易になった。商用ライセンスの低価格化により、個人でも手が届く技術となった。

・モーションキャプチャ技術も専用機材からスマートフォンアプリまで普及し、初期投資5万円未満でもリアルタイム配信が可能になった。

かつては数百万円規模の設備投資が必要だったバーチャルキャラクター運営が、個人でも実現可能なレベルにまで民主化されたのである。

この技術革新により、VTuberの数は爆発的に増加。YouTubeやTwitch上では、数万単位の個人VTuberが活動しており、ジャンル、表現スタイル、世界観が多様化している。

大手事務所所属のVTuberと、個人勢VTuberが同じ市場内で並存・競争するユニークなエコシステムが誕生した。

【まとめ】三つのドライバーが加速した結果、市場が立ち上がった

・社会構造(個人による発信の定着・オンライン交流文化)

・心理変化(安全・信頼できる対象へのシフト)

・技術革新(制作・配信の民主化)

この三つのドライバーは単独ではなく、互いに影響し合いながらVTuber市場を押し上げた。

VTuberは単なるテクノロジーの産物でも、単なるファン心理の延長でもない。社会・心理・技術の交点に立つ必然的なイノベーションだったのである。

次章では、この3つのドライバーが交わった結果、VTuberが提示した新しい「存在と感情を共有する価値」について詳しく見ていく。

第4章 VTuberが提示した「感情を共有する」新しい価値

従来のエンタメモデル──「見せられる」エンタメ

従来の芸能・エンタメモデルでは、タレントやアーティストは「完成された存在」としてファンに提供され、ファンは受動的にそれを消費する立場にあった。

・ステージ上のタレントを「見る」体験

・テレビや雑誌を通じた「受け取る」コンテンツ消費

・ファンと演者の間には明確な階層と距離が存在する構造

この「一方通行型」の体験では、ファンの関与度合いは限られており、消費行動も限定的だった。

VTuberの登場──キャラクターと「つながり合う」エンタメへの転換

VTuberはこの構造を根底から覆した。ファンとキャラクターがリアルタイムで対話し、相互作用する新しい関係性を築いたのである。

VTuberとの関係性では、ファンは単なる視聴者ではなく、物語の登場人物であり、推しを育てる伴走者となる。

具体的には、

・コメントを通じて配信の流れを変える

・スパチャ(Super Chat)で推しを直接支援する

・ファンアート、二次創作で世界観を拡張する

こうした能動的な関与が、VTuber経済圏を押し上げている。

YouTubeのスパチャ累計ランキングでも、上位10位中8人が日本のVTuberというデータが示す通り※、熱量を可視化する経済行動が日常化している。

VTuberが提供した新しい価値──「匿名性 × 安心感 × ストーリー共感」

VTuberがファンに提供した新しい価値は、以下の3要素に集約される。

◻︎匿名性

配信者のプライベートに過剰に踏み込まず、適度な距離感を保ちながら交流できる安心感。

◻︎安心感

完成されたアイドル像ではなく、成長し続ける存在を見守るプロセスへの安心感。リアルなスキャンダルリスクが極小化される。

◻︎ストーリー共感

配信活動、挑戦、失敗、成功──推しの「物語」にファン自身が感情を重ねることができる。単なる娯楽ではなく、自己投影と応援が交差する体験が生まれる。

この三層構造が、ファンにとって「生活の中に自然に組み込まれる存在」としてVTuberを位置付けたのである。

ファン主体型エンタメの進化──「推しと共に生きる文化」の定着

特筆すべきは、VTuberが生み出した文化が単なるエンタメ消費を超えたという点だ。

・毎日の生活リズムに合わせて配信を視聴する

・推しの誕生日、周年記念をリアルイベントのように祝う

・ライブ参戦、グッズ購入、ふるさと納税コラボなどリアル経済活動にも積極的に関与する

このように、VTuberを中心とした「推し活」は、日常の生活設計そのものを変えるほどの行動変容を引き起こしている。

ホロライブ、にじさんじといった大手VTuber事務所はもちろん、地方自治体もコラボ施策を通じて「推し活経済圏」を積極的に取り込もうとしている動きが加速している。

【まとめ】VTuberは「存在と感情を共有する産業」を作った

VTuberがもたらした最大のイノベーションは、「存在と感情を共有するエンタメ*を産業規模にまで押し上げた点にある。

・一方通行ではない、双方向の関与

・プライベートリスクを排除した安心設計

・自己表現と共感を同時に満たす新たな消費スタイル

こうしてVTuber市場は、単なるコンテンツ消費の枠を超え、ファンの態度と行動を恒常的に変化させる産業へと進化したのである。

次章では、この態度変容・行動変容が具体的にどのような影響をもたらしたのか、さらに深堀りしていく。

第5章 態度変容と行動変容──ファンの生活に根付いた「推し活」

バーチャルを応援する。それは特別なことだったはずだ

ほんの数年前まで、アニメキャラクターやバーチャル存在に本気で感情移入することは、一部のコアなファン層に限られた行為だった。

ましてや「推しを応援するために日常生活を変える」など、多くの人にとってはあり得ない話だったはずだ。

だが、今や状況は一変した。

・バーチャルな存在に感情を預けること

・それを誇りとして発信すること

・応援のためにリアルな行動を起こすこと

これらすべてが、Z世代を中心にごく自然なライフスタイルになりつつある。

博報堂DYメディアパートナーズの調査※によれば、20代前半の約半数が「バーチャルタレントもリアルタレントと同じように推せる」と回答している。

推し活にリアル・バーチャルの境界線は、もはや存在しない。

行動が変わった。お金の使い方も、時間の使い方も

態度の変容は、行動を変えた。しかも、それは一過性のブームではない。推し活のために人は「日々の行動」を組み替えるようになった。

・推しの配信スケジュールにあわせて生活リズムを整える

・誕生日記念グッズの購入資金を計画的に貯める

・推しとコラボした地域へ旅行に出かけ、ふるさと納税を行う

ここで重要なのは、これらが単なる消費行動ではないことだ。ファンにとっては「推しと共に生きるための選択」なのである。

YouTube Super Chat世界ランキング上位に日本のVTuberが多数ランクインしている現実は、この行動変容の深さを物語っている。

スパチャ、メンバーシップ、グッズ購入──すべては「推しを応援する」という明確な意志を伴った経済行動だ。

推し活は、生活習慣になった

今、推し活は趣味でも娯楽でもない。「推しと共に生きる」という新しい生活習慣だ。

・仕事を終えた後、推しの配信を見ることが一日のルーティンになる。

・推しの新衣装お披露目にあわせてリアルイベントに遠征する。

・推しの成長を自分自身の喜びとして共有する。

このような日常の中に、VTuberとの関係性が溶け込んでいる。もはや「応援する側/される側」という境界さえ曖昧だ。ファンもまた、推しと一緒に物語を紡ぐ当事者なのだ。

【まとめ】VTuberは「推し活」を生活設計に変えた

・バーチャル存在への感情投資は、社会的に認められた。

・応援行動はリアル経済活動へと波及した。

・推し活は、ファンの生活そのものに定着した。

VTuber市場は、単なる新ジャンルではない。人々の生き方、生活の設計図そのものを静かに書き換えた、リアルなイノベーションなのだ。

次章では、この連鎖を総括し、VTuberという存在がビジネスにどんな示唆をもたらすのかを整理していく。

第6章 まとめ

VTuber市場は「ファンの行動を変えたイノベーション」である

VTuberは「バズったコンテンツ」ではない

VTuberは、単なる新しいコンテンツの流行ではない。ましてや、アニメの延長線上に偶然生まれた文化でもない。

VTuber市場は、社会構造、心理変化、技術革新という三つの潮流が交差する中で、人々の「態度」と「行動」を根本から書き換えた結果、成立した産業である。

匿名性とリアルタイム性を両立し、ファンとの双方向性を武器に成長したVTuberたちは、エンタメの在り方だけでなく、ファンとの関係性の設計図そのものを更新してしまった。

態度が変わり、行動が変わり、生活が変わった

本稿でたどってきた通り、VTuberは、

バーチャル存在を「推す」ことを自然な行為に変え、推しを支援するためにリアルな金銭・時間を使う行動を生み出し、そして「推しと共に生きる」という新しいライフスタイルを生み出した。

これは、単なる「新しいエンタメ」が出てきた、という話ではない。人々の生き方の中に、新しい常識を埋め込んだ現象なのだ。

リアルとバーチャルの境界を越えて、ファンの経済行動・消費行動・時間の使い方に影響を与え、それが市場を生み出し、産業構造を生み出した──。

ここに、VTuberというイノベーションの本質がある。

VTuber市場はどこに向かうのか

もちろん、イノベーションは一度起きただけでは終わらない。むしろ、本当の勝負はこれからだ。

・同じファン層を深く耕すのか

・新しい市場(教育など)へと広げるのか

・あるいは、「推し活」という文化自体を次の形に進化させるのか

VTuber市場は、次のイノベーションを起こせるかどうかの岐路に立っている。

そしてそれは、今後のエンタメ産業全体、ひいては人とコンテンツの関係性そのものを左右するだろう。

【まとめ】

VTuberとは、単なるバーチャルキャラクターではない。人々の感情と行動を新たな形で設計し直した、“構造的イノベーション”である。そして今、私たちは、その変革のただ中に立っている。

だが、ここで話は終わらない。

イノベーションとは、一度起きただけでは持続しない。市場が成熟し、ファンとの関係性が安定した今、VTuber業界には次なる挑戦が求められている。

同じファンに、さらなる価値を届けるか。

それとも、まったく新しい市場に飛び込むか。

後編では、VTuber市場における「連続するイノベーション」の可能性を探る。

同一顧客への深化か、異なる顧客への展開か──。未来を切り拓くために、業界が選ぶべき道を、理論と実例をもとに読み解いていく。